« En conversion, on est contrôlé dans les vignes et dans la cave par un organisme de certification une à deux fois par an » assure Armelle Quartironi, propriétaire du Domaine viticole des Pradels à Saint-Chinian, dans l’Hérault. Tel un artisan, le vigneron doit façonner le vin à son image, tout en respectant scrupuleusement le règlement européen (203/2012) sur la vinification bio entré en vigueur le 1er août 2012. De la viticulture à la mise en bouteille, c’est tout le processus de production qui est soumis à certification. Charge de travail conséquente, tâches davantage mécaniques… produire du vin bio n’est pas sans conséquence sur la méthodologie de travail de ces artisans de la vigne. Sur ses terres à arpenter le vignoble ou dans la cave pour accompagner le vin à maturité, quel quotidien pour le vigneron converti au bio ?

« Nous devons en permanence être à l’écoute de la vigne »

Les désherbants en viticulture bio tout comme les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) en agriculture biologique ne sont pas autorisés ! Pour pallier cette interdiction, les vignerons n’ont pas d’autre choix que de « passer plus de temps dans les vignes », confesse la vigneronne du domaine des Pradels.  La solution pour entretenir les vignobles est uniquement « mécanique », précise-t-elle. À la main quand « il faut tailler, arracher » ou à l’aide d’outils comme les interceps montés sur tracteur pour se « débarrasser des ronces » explique Armelle Quartironi, tout en précisant : « La vigilance est de mise pour ne pas abîmer les pieds de vigne. »

La solution pour entretenir les vignobles est uniquement « mécanique », précise-t-elle. À la main quand « il faut tailler, arracher » ou à l’aide d’outils comme les interceps montés sur tracteur pour se « débarrasser des ronces » explique Armelle Quartironi, tout en précisant : « La vigilance est de mise pour ne pas abîmer les pieds de vigne. »

Pour entretenir la fertilité de la vigne « on utilise des engrais organiques naturels achetés à des fournisseurs et conformes à la réglementation européenne bio » précise la vigneronne. Mais pas seulement. D’autres pratiques existent et sont utilisées au domaine des Pradels : l’ébourgeonnage et l’épamprage (lire encadré). Méthodes efficaces pour réguler les rendements et se prémunir des maladies en supprimant les pousses indésirables. Elles évitent les moisissures.  Ces techniques requièrent une grande expérience et maîtrise de la part du vigneron, car « il ne faut pas une vigueur excessive pour les vignes » prévient Armelle Quartironi. Produire du vin bio, c’est arpenter le vignoble sans compter les heures passées, guettant le moindre signe de déséquilibre ou d’infection. Rien ne doit échapper à l’œil averti du vigneron sous peine de compromettre sa récolte. « Nous devons en permanence être à l’écoute de la vigne, contrôler la météo quotidiennement. Le travail de prévention est beaucoup plus conséquent que dans le conventionnel » atteste Jocelyn Saby, œnologue au Domaine Bort à Saint-Christol, dans l’Hérault.

Ces techniques requièrent une grande expérience et maîtrise de la part du vigneron, car « il ne faut pas une vigueur excessive pour les vignes » prévient Armelle Quartironi. Produire du vin bio, c’est arpenter le vignoble sans compter les heures passées, guettant le moindre signe de déséquilibre ou d’infection. Rien ne doit échapper à l’œil averti du vigneron sous peine de compromettre sa récolte. « Nous devons en permanence être à l’écoute de la vigne, contrôler la météo quotidiennement. Le travail de prévention est beaucoup plus conséquent que dans le conventionnel » atteste Jocelyn Saby, œnologue au Domaine Bort à Saint-Christol, dans l’Hérault.

« C’est un investissement humain partagé par toute l’équipe. Nous devons être qualitatif dans notre travail, aérer la vigne pour se prémunir des maladies c’est aussi couper manuellement les grappes de raisin qui se touchent pour limiter les risques de contamination » souligne François Collard, propriétaire du domaine château Mourgues du Grès à Beaucaire, dans le Gard. Le vigneron doit avant tout avoir une parfaite connaissance de son vignoble pour « avoir une vision d’ensemble des parcelles pour un travail d’anticipation efficace » souligne Séverine Lemoine du Domaine La Rocalière à Tavel, dans le Gard.

Ultime étape avant la vinification, la récolte du raisin. Et là, aucune différence entre le conventionnel et le bio. En effet, « il n’y a pas de règles imposées, mais dans notre vignoble, nous pratiquons les vendanges à la main ce qui est devenu très rare ! » s’enorgueillit la vigneronne.

« Un vin bio n’est pas un vin sans sulfites »

La vinification en bio demande rigueur et attention : « Le quotidien dans la cave nécessite plus de réactivité, de soins, d’hygiène pour travailler le plus naturellement possible », atteste le vigneron de Beaucaire, même si certains intrants (additifs non présents naturellement dans la culture du raisin) sont autorisés. Le dioxyde de soufre (SO2) ou sulfite est un intrant aux propriétés antibactériennes et antioxydantes. Il est utilisé comme conservateur dans la production du vin. En vinification biologique, le nombre d’intrants est contrôlé et moins important qu’en conventionnel. « Tous les intrants doivent respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique », précise l’œnologue Jocelyn Saby. Bien que la dose maximale en sulfites soit réglementée, ce n’est pas très contraignant pour les vignerons : « un vin bio n’est pas un vin sans sulfites. Sur nos anciennes mesures, les doses de sulfites relevées étaient déjà bien inférieures à celles autorisées bien que nous n’étions pas encore en cours de certification bio », rassure Armelle Quartironi. L’œnologue du Domaine Bort tient des propos similaires : « En sulfites, on est deux fois inférieur à la dose limite autorisée et cela ne pose aucun problème pour la conservation du vin. Nos vins se conservent parfaitement bien jusqu’à dix ans. Une dose infime de SO2 suffit amplement ! » Le travail en cave demande surtout « un peu de sulfites à l’encuvage et un travail d’accompagnement tout au long de la vinification pour faire mûrir le vin » relève Séverine Lemoine.

Il est même possible d’aller plus loin et de « produire un vin sans sulfites » certifie Armelle Quartironi, mais la vigneronne de Saint-Chinian « n’est pas techniquement en mesure de le faire ». Et puis dans ce cas « on ne parle plus de vins bio, mais de vins nature et ce n’est pas tout à fait la même chose », déclare-t-elle.

« Produire du vin bio a un coût »

Pour répondre aux exigences de la réglementation européenne bio, les vignerons s’organisent afin de limiter les coûts de production. « La main d’œuvre n’est pas forcément plus conséquente. C’est le temps passé dans les vignes qui l’est », confirme Jocelyn Saby. Et d’ajouter : « On a externalisé certains postes en faisant appel à des entreprises extérieures. » L’investissement dans le matériel est à prendre en compte : « on s’est équipé en outils interceps. Il y a également une certaine forme de suréquipement liée à la nature des sols plus ou moins usants selon qu’ils sont caillouteux ou non » mentionne le vigneron du Domaine des Mourgues du Grès. Armelle Quartironi insiste : « Produire du vin bio a un coût surtout en termes de temps et de bureaucratie, les intrants achetés à des fournisseurs coûtent plus cher également comparés au conventionnel, mais hors de question d’augmenter le prix de la bouteille ! » Le profit ? La rentabilité ? La vigneronne n’en a que faire : « Je n’ai aucune idée du temps que cela va prendre pour amortir les coûts supplémentaires. Je le vois plutôt en termes de préservation de l’environnement et d’image et c’est pour cette raison qu’on a fait les démarches administratives pour la certification bio en 2012. » Et ce n’est pas l’œnologue du Domaine Bort qui va la contredire : « Notre démarche est avant tout écologique. Le label bio, c’est pour l’image et la confiance du consommateur. Ce dernier est rassuré de savoir que notre travail est encadré par des règles strictes et c’est un avantage certain à l’heure des scandales liés à l’agroalimentaire. »

Bio ou conventionnel, pour le passionné et passionnant François Collard c’est toujours « la qualité du raisin qui fait le bon vin ».

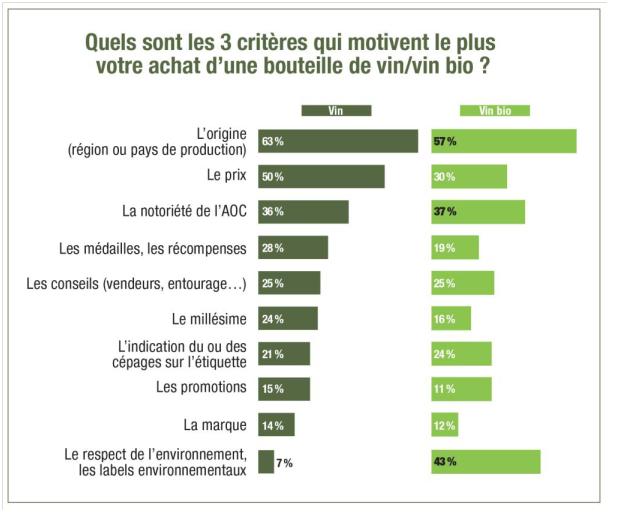

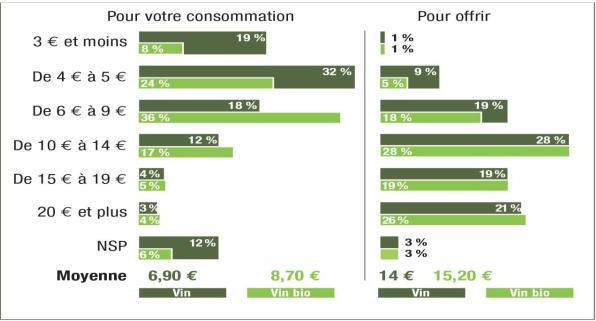

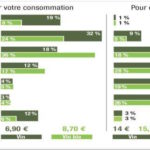

Le critère du prix n’arrive qu’en quatrième position pour le vin bio alors qu’il se situe à la deuxième place pour les vins conventionnels. Le prix du vin bio est, en moyenne, supérieur de 20 % au vin conventionnel (voir tableau ci-dessous). Les Français dépensent généralement un peu plus cher pour une bouteille de vin bio que pour une bouteille de vin conventionnel, que ce soit pour leur propre consommation (8,70 € pour un vin bio contre 6,90 € pour un vin conventionnel) ou pour offrir (15,20 € contre 14 €).

Le critère du prix n’arrive qu’en quatrième position pour le vin bio alors qu’il se situe à la deuxième place pour les vins conventionnels. Le prix du vin bio est, en moyenne, supérieur de 20 % au vin conventionnel (voir tableau ci-dessous). Les Français dépensent généralement un peu plus cher pour une bouteille de vin bio que pour une bouteille de vin conventionnel, que ce soit pour leur propre consommation (8,70 € pour un vin bio contre 6,90 € pour un vin conventionnel) ou pour offrir (15,20 € contre 14 €).

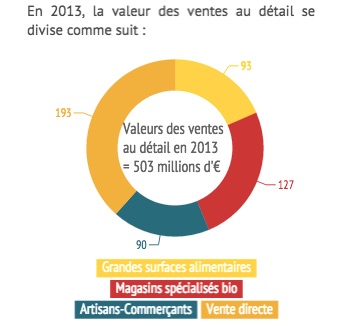

L’essor de la viticulture biologique connaît cependant quelques freins. Comme avec la grande distribution encore trop réticente face au vin bio. Un phénomène que regrette Richard Doughty : « Le monde de la grande distribution est ringard. Ils n’ont pas compris la demande du consommateur, l’offre en vin biologique est trop limitée. » Une situation que la nouvelle organisation interprofessionnelle souhaite changer. « C’est à nous de sensibiliser la grande distribution sur ces questions » dit-il. À ce jour, l’Agence Bio relève que seuls 18,5% des vins biologiques vendus le sont en grandes surfaces alimentaires, contre 38,4% en vente directe et 43,1% de commerçants spécialisés ou non.

L’essor de la viticulture biologique connaît cependant quelques freins. Comme avec la grande distribution encore trop réticente face au vin bio. Un phénomène que regrette Richard Doughty : « Le monde de la grande distribution est ringard. Ils n’ont pas compris la demande du consommateur, l’offre en vin biologique est trop limitée. » Une situation que la nouvelle organisation interprofessionnelle souhaite changer. « C’est à nous de sensibiliser la grande distribution sur ces questions » dit-il. À ce jour, l’Agence Bio relève que seuls 18,5% des vins biologiques vendus le sont en grandes surfaces alimentaires, contre 38,4% en vente directe et 43,1% de commerçants spécialisés ou non.