Les trois romans choisis par Haut-Courant offrent un panorama de la vigne et du vin, du XIXe siècle à nos jours. Les Vignes de Sainte-Colombe (Éditions Albin Michel / Le livre de poche) s’intéresse aux conditions de vie des vignerons de l’époque tandis que La Bodega (Éditions Michel Lafon / J’ai lu) est davantage axé sur le travail de la terre et le lent processus de fabrication du vin. Pour finir, Un bon cru (Éditions Nil / Points) se focalise sur l’héritage des traditions et la relation que les contemporains entretiennent avec le vin.

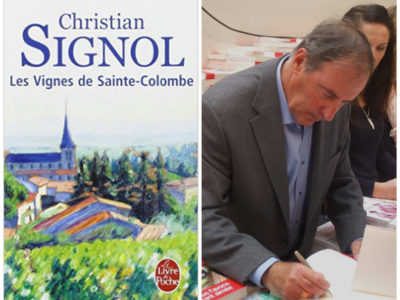

Les vignes de Sainte- Colombe

Auteur français très prolifique, Christian Signol porte haut les couleurs de la campagne et des valeurs paysannes. Paru en 1996 Les Vignes de Sainte-Colombe raconte les destins croisés de dizaines de vignerons sur un domaine viticole du Languedoc, de 1870 à 1918. Le second tome de la saga La Lumière des collines a été publié en 1997.

À la mort de Charles Barthélémie, son fils Léone reprend les rênes de l’immense propriété du Solail, au grand dam de sa sœur Charlotte. Autour d’eux, journaliers et régisseurs vivent au rythme des vendanges et des humeurs de leur maître. Tandis que Charlotte prépare son grand retour, le Solail sera tour à tour malmené par l’effondrement des cours, la révolte des vignerons, ainsi que par deux épidémies : le phylloxéra et le milidou. Impétueuse et passionnée, la jeune héroïne œuvrera sans relâche pour redonner au Solail sa splendeur passée…

Avec un style poétique propre à Christian Signol, Les Vignes de Sainte Colombe est un hymne à la campagne, aux senteurs de la garrigue et à la lumière du Midi. La force du roman réside dans la multiplicité et la richesse de destins croisés qui gravitent autour du Solail. Les personnages sont particulièrement développés ainsi que les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres mais également, avec les vignes.

Plus qu’un roman sur le vin, Les Vignes de Sainte Colombe s’intéresse aux conditions de vie et de travail des hommes de vignes. Sur un fond historique, le lecteur découvre l’organisation et la hiérarchie d’une importante exploitation viticole et les menaces qui pèsent sur les récoltes de l’époque.

« (…) le Solail se mourrait de sa grandeur : les vignes étaient tellement étendues qu’on n’arrivait pas à gagner le fléau de vitesse, et elles mourraient les unes après les autres. Aussi, malgré les suspicions qui frappait les cépages américains (le phylloxéra avait été introduit en France par des importations d’outre-Atlantique), Léonce, poussé par Cyprien, s’était enfin résolu à arracher ses vignes et à replanter des porte-greffes américains (…). Mais la décision était une chose, et le spectacle de l’arrachage en était une autre. Jamais Léonce n’avait ressenti à ce point combien ces ceps semblaient ancrés dans son corps et combien le vin, le sang de la terre, était semblable à son propre sang. Il venait de découvrir qu’il pouvait souffrir de ses vignes comme de son corps. Elles étaient mortellement blessées, lui aussi. » (Christian Signol, Les Vignes de Sainte-Colombe, Le livre de poche, édition 23 – mars 2016, p 129).

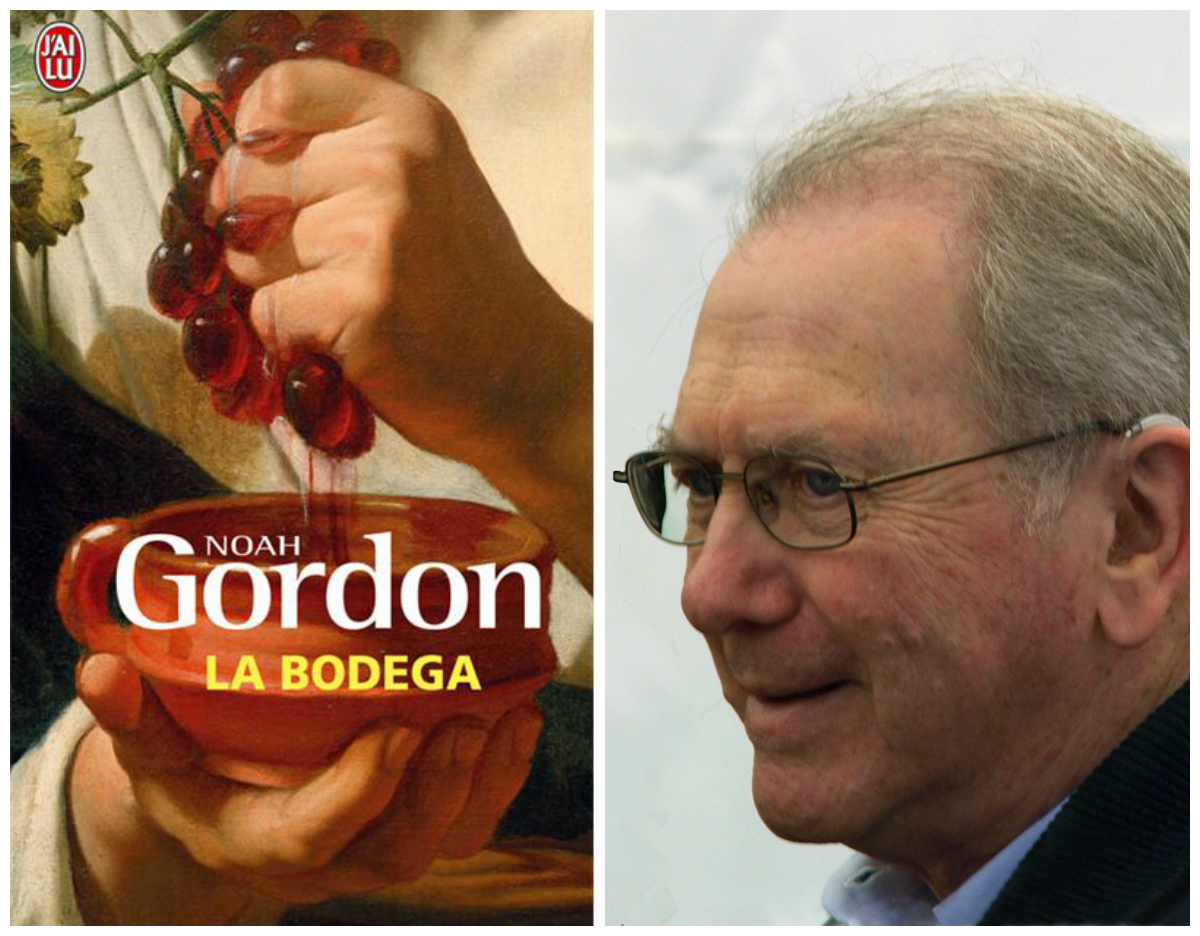

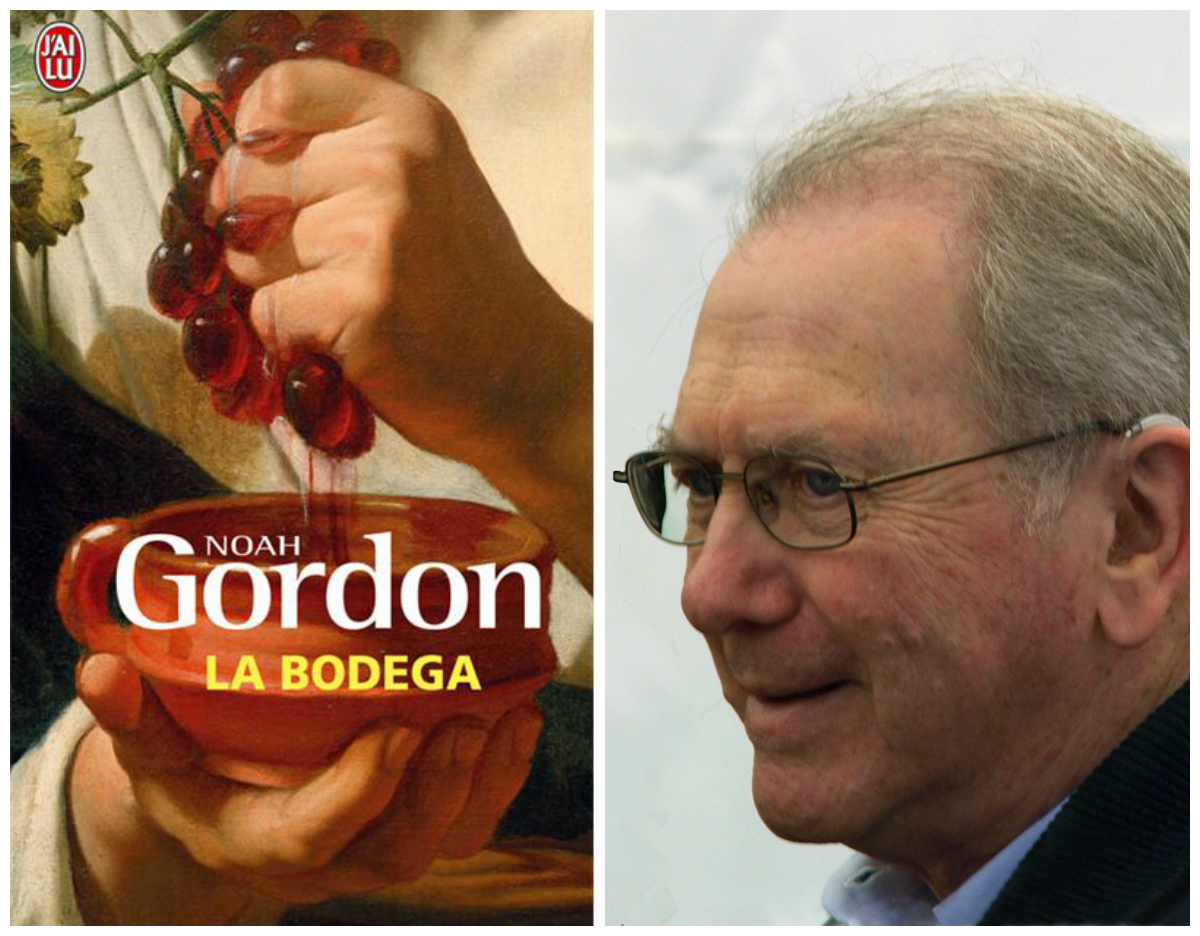

La Bodega

Noah Gordon est un auteur américain. La Bodega, paru en 2008 nous emmène au cœur de l’Espagne du XIXe siècle et des guerres carlistes.

Conscient qu’il n’héritera jamais de la bodega familiale, Joseph Alvarez cherche un sens à sa vie. Déserteur, il se réfugie en Languedoc et trouve un travail dans un grand domaine viticole. Pendant quatre ans, le catalan renoue avec sa passion de la terre et apprend les secrets de la vigne et du bon vin auprès de son bienfaiteur, Luis Mendès. À la mort de son père, il rentre au pays et découvre que son frère aîné souhaite vendre la bodega dont il vient d’hériter. Commence alors une nouvelle vie pour Joseph. Il rachète le modeste domaine et ambitionne de transformer le moût destiné au vinaigre en un véritable vin de table…

La Bodega propose une histoire simple et touchante qui décevra sans doute les amateurs de sensations fortes. À l’image d’une longue vie de labeur, l’intrigue s’étire lentement et calmement. Avec son roman, Noah Gordon invite le lecteur à revenir aux sources et à se reconnecter avec la nature. La Bodega est avant tout un récit de vie : celui d’un modeste viticulteur qui souhaite aller au bout de ses rêves. Aux côtés de Joseph, le lecteur vit au rythme lent de la terre et des gestes qui se répètent de jour en jour, d’année en année. Il partage les déboires du jeune vigneron et se réjouit avec lui de l’avancée des récoltes. Les liens qu’entretiennent les personnages sont à l’image du reste du roman : simples et sans artifices.

La vigne et le vin occupent une place centrale dans l’intrigue. Le lecteur assiste de manière quasi-instantanée à l’ascension de Joseph et à la transformation de son vignoble. Malgré quelques longueurs et une tension dramatique relativement faible, La Bodega est un livre réussi qui fleure bon la terre et le raisin. Les descriptions sont riches et initient le lecteur aux secrets de la vigne et à la fabrication du vin.

« Joseph cédait à la nervosité. Tous ses revenus futurs reposaient désormais entre les mains de la nature. Autrement dit, il devait attendre que s’accomplisse le mystérieux processus au cours duquel le jus de la treille se transforme en vin. L’accompagnement de cette métamorphose exigeait de sa part travail et surveillance. Dans le moût, tout ce qui n’était pas jus – les peaux, les grains, les tiges, les débris – tendait à remonter à la surface, à flotter sur le liquide et à sécher rapidement. Toutes les trois ou quatre heures, Joseph vidangeait par le robinet une partie du jus. Puis il dressait une échelle contre la citerne et il déversait le jus dans le moût. À l’aide d’un râteau, il repoussait la croûte vers le fond et la mélangeait au corps liquide. Il répétait l’opération plusieurs fois par jour et se relevait même la nuit pour aller la refaire dans le noir, comme on accomplit un rituel entre veille et sommeil. » (Noah Gordon, La Bodega, J’ai Lu, édition 2011, p 308).

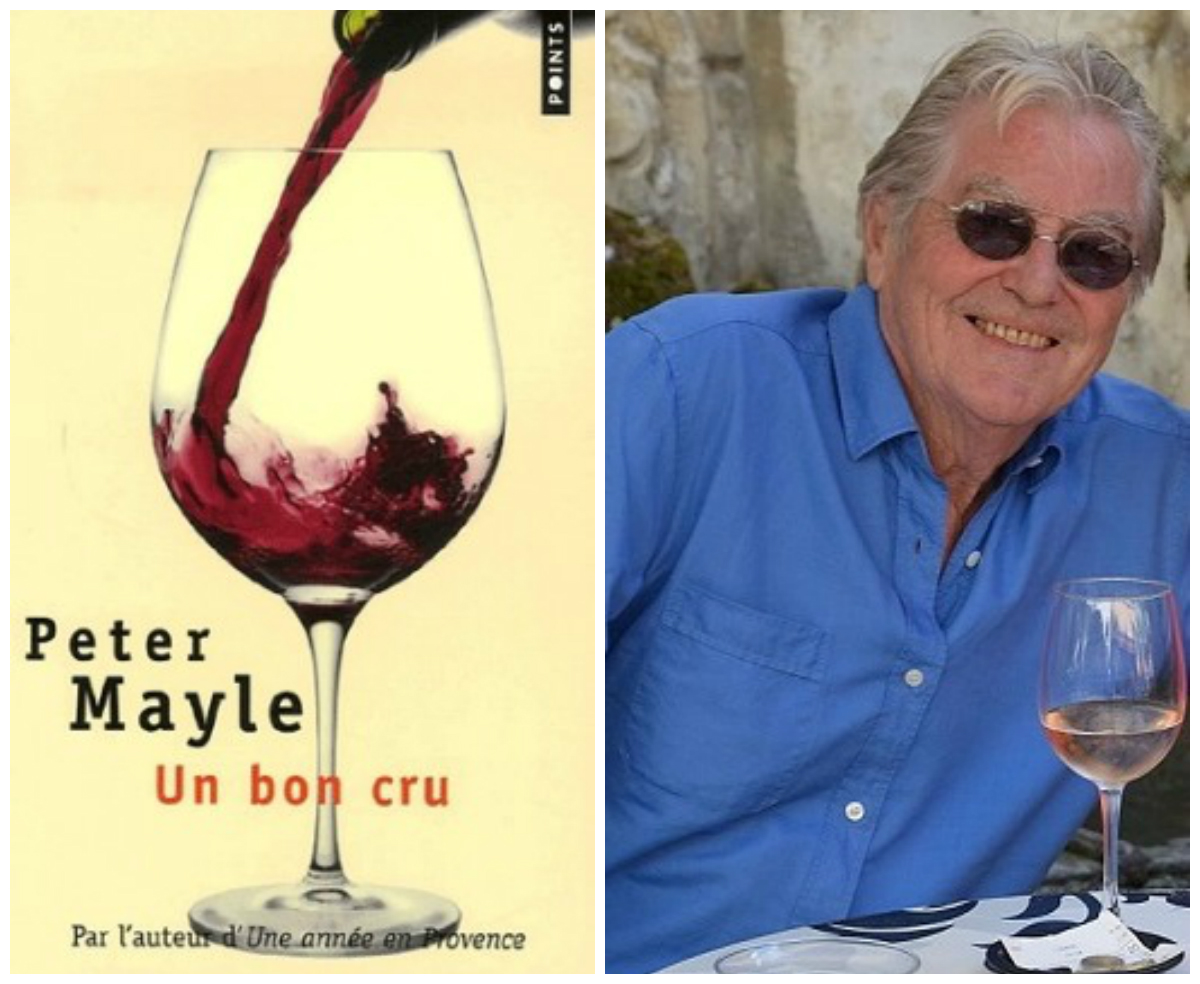

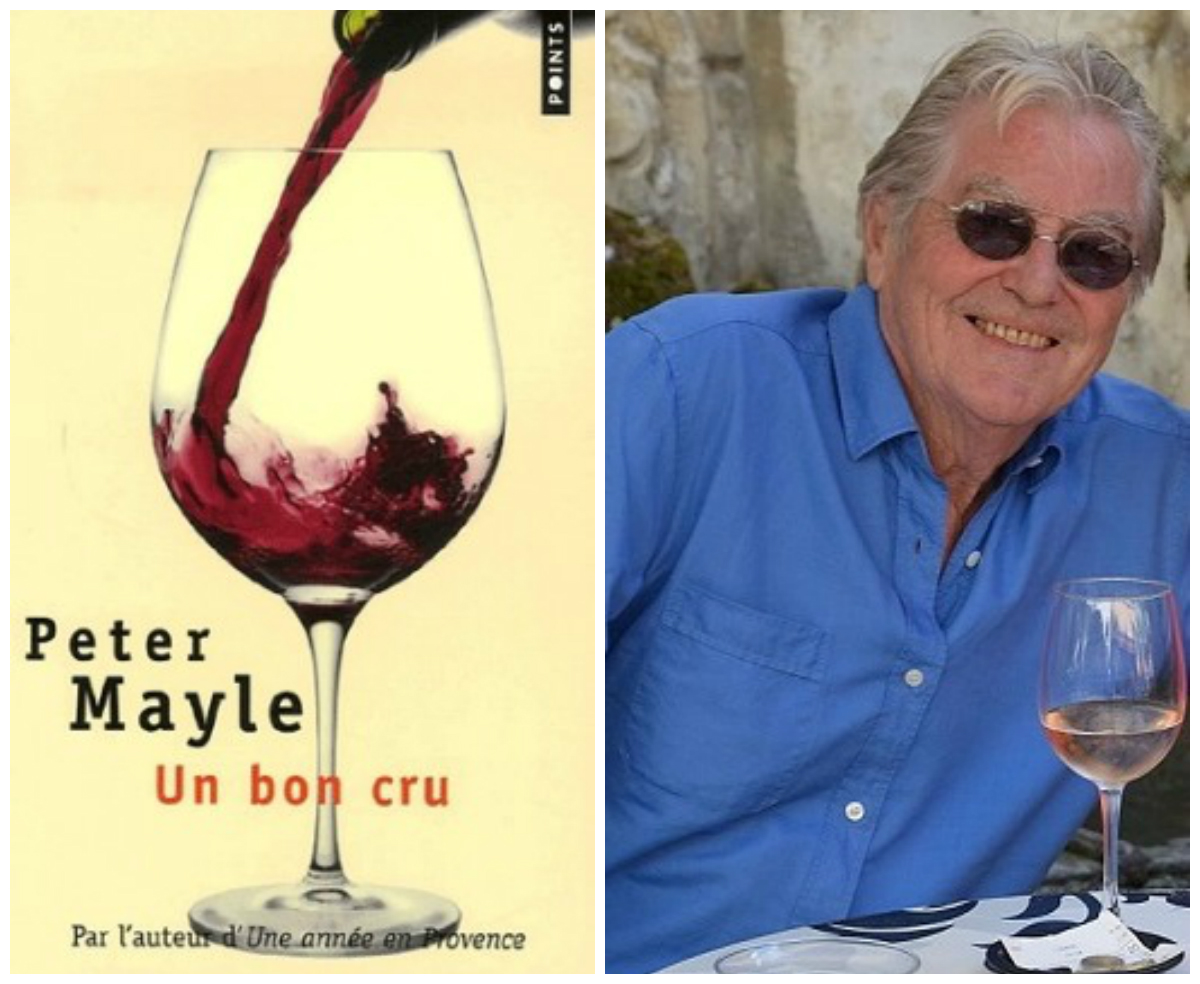

Un bon cru

Un bon cru, paru en 2005, est le neuvième roman de l’anglais Peter Mayle. Amoureux de la Provence et de ses vignes à perte de vue, l’auteur est installé dans la région depuis plus de 30 ans.

Le héros du roman, un londonien prénommé Max Skinner, hérite d’un vignoble provençal. Ancien employé de la finance, Max opère un virage à 180 degrés lorsqu’il choisit de s’installer en France pour exploiter les terres de son nouveau domaine. Sur place, l’anglais devra cependant faire face à une déconvenue de taille : la cuvée que produit son vignoble est à peine buvable. Bien décidé à améliorer la qualité de son cru, Max fait alors appel aux services d’un œnologue et découvre que son domaine est le théâtre d’une énorme arnaque…

Un bon cru est un ouvrage qui se lit facilement. L’écriture est fluide et les personnages attachants. La particularité du roman réside dans l’humour, mis en avant par la vision que le protagoniste anglais et – plus généralement l’auteur – porte sur la France et les coutumes autochtones. Le roman est serti de petits clichés qui font sourire car force est de reconnaître qu’ils tombent souvent justes. Le lecteur retrouve l’ambiance d’un village de campagne provençal et les incontournables qui font le charme de la région : chaleur, partie de pétanque, pastis, nourriture abondante et bien entendu dégustation de vin.

La thématique du vin constitue la trame principale du roman et une terre prospère pour l’ironie de Peter Mayle. L’auteur décrit la fierté que les Français portent à leur cépage et les codes quasi-institutionnels liés à la dégustation du vin. Il pointe avec humour certaines bizarreries, comme lorsqu’il dépeint un cours d’initiation à l’œnologie qui rappellera sans doute un moment partagé par bon nombre de lecteurs. Ce moment où, assis à une table de restaurant, on exécute les gestes d’usage sous les yeux inquisiteurs du sommelier en tentant vainement de cacher qu’on ne sait pas très bien ce que l’on fait pour finalement lâcher un « Très bien » mal assuré.

« » Maintenant, vous faites tourner le vin dans le verre pour l’aérer – il doit respirer. » Tous imitèrent de leur mieux ses petits mouvements circulaires de la main pour animer un liquide imaginaire dans un récipient vide. Ils commençaient à se sentir légèrement ridicules, ils n’étaient pourtant pas au bout de leurs peines.

Il approchèrent leur verre vide de la flamme des bougies pour mieux apprécier les subtilités imaginaires de la couleur de leur vin imaginaire. Ils penchèrent le nez au dessus d’un verre vide pour en humer le bouquet imaginaire. Ils burent une gorgée imaginaire qu’ils recrachèrent aussitôt ». (Peter Mayle, Un bon cru, Points, édition 2014, p 37).

Bien qu’il ne constitue pas un chef d’œuvre de littérature, Un bon cru a le mérite de faire passer un bon moment, sans prise de tête et distrayant. Le point de vue apporté par le protagoniste anglais donne une dimension amusante et original au roman. Toutefois, la résolution de l’intrigue devient rapidement évidente et les caricatures, relativement faciles.

« Au fur et à mesure des bouteilles, les descriptions devenaient de plus en plus bizarres : il était question de truffe, de jacinthe, de foin et de cuir mouillé, de tweed humide, de belette, de ventre de lapin, de vieux tapis, de chaussettes hors d’âge. La musique à son tour fit une brève apparition avec un vin dont on comparait l’arrière-goût aux dernières notes de la Deuxième Symphonie de Rachmaninov (l’adagio). Chose étonnante, il ne fut jamais question de raisin, sans doute en raison de ses origines trop peu exotiques pour mériter une place dans le lexique de l’amateur de vin. » (Peter Mayle, Un bon cru, Points, édition 2014, p 38).

Pour poursuivre la lecture : Château-l’arnaque, autre roman de Peter Mayle paru en 2008, place également le vin au cœur de son intrigue.

Un bon cru a été adapté au cinéma en 2006 par Ridley Scott sous le titre Une grande année. Le film met en scène Russell Crowe dans le rôle de Max ainsi que l’actrice Marion Cotillard.

szjWnPkYleg

Ce n’était pas une évidence au départ. Avec ma femme, nous avons visité beaucoup d’endroits en France. On a commencé par le Lot avant de se rendre compte que l’hiver est un peu rude et la mer beaucoup trop loin ! On a enchaîné avec le Bordelais : on était tentés par les côtes de Castillon, les côtes de Francs. Mais là, nous n’avons pas aimé la mentalité bordelaise : nous n’avons pas été très bien accueillis. On s’est alors rabattus sur le Languedoc où nous avions l’habitude de passer nos vacances. On s’est dit : c’est une belle région avec de bons vins, il y a des choses à faire. On voyait la possibilité de s’exprimer et de créer des choses nouvelles. Les Corbières sont vite devenues une évidence après un passage dans les Pyrénées-Orientales où on s’est sentis un peu prisonniers : milieu plus urbanisé et accueil là encore pas très chaleureux. On est passés par des agences pour trouver un domaine qui nous correspondait.

Ce n’était pas une évidence au départ. Avec ma femme, nous avons visité beaucoup d’endroits en France. On a commencé par le Lot avant de se rendre compte que l’hiver est un peu rude et la mer beaucoup trop loin ! On a enchaîné avec le Bordelais : on était tentés par les côtes de Castillon, les côtes de Francs. Mais là, nous n’avons pas aimé la mentalité bordelaise : nous n’avons pas été très bien accueillis. On s’est alors rabattus sur le Languedoc où nous avions l’habitude de passer nos vacances. On s’est dit : c’est une belle région avec de bons vins, il y a des choses à faire. On voyait la possibilité de s’exprimer et de créer des choses nouvelles. Les Corbières sont vite devenues une évidence après un passage dans les Pyrénées-Orientales où on s’est sentis un peu prisonniers : milieu plus urbanisé et accueil là encore pas très chaleureux. On est passés par des agences pour trouver un domaine qui nous correspondait.  Avez-vous rencontré des difficultés pour vous installer ?

Avez-vous rencontré des difficultés pour vous installer ? Vous participez au salon Millésime bio à Montpellier. Que vous apporte cet événement ?

Vous participez au salon Millésime bio à Montpellier. Que vous apporte cet événement ?