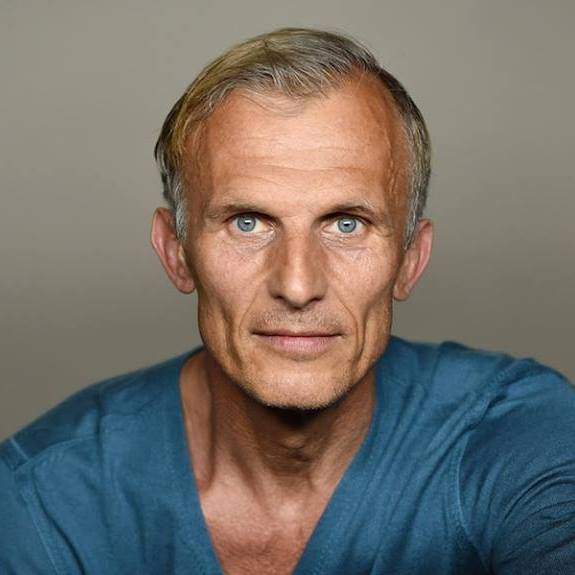

“Le cinéma politique permet de trouver des solutions et de ne plus se taper sur la gueule”

Pourquoi avoir accepté de faire partie du jury du premier Festival International du Film Politique ?

D’une part, je souhaitais soutenir cette initiative. Car d’une manière générale, il manque de films politiques à l’écran. Le film politique est un moyen pour l’art de pointer ce qui ne va pas dans la société. Et comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd’hui, je trouve important qu’un festival comme celui-ci existe pour les mettre en lumière.

Mais je viens aussi pour moi, tout simplement, en tant qu’étudiant, pour découvrir des films qu’autrement je ne verrai pas car ils risquent d’être peu programmés en salles.

Quel regard portez-vous sur ce début de festival ?

Il est très intéressant et offre une belle base de réflexion. On sent un vrai intérêt du public notamment lors des discussions avec les équipes des films après les diffusions. C’est super important de créer des événements fédérateurs comme le FIFP. A partir du moment où on arrive à discuter ensemble, on évite de se taper sur la gueule. On se rend compte qu’on est tous dans le même bateau et qu’on peut trouver des solutions pour s’en sortir.

“Si je suis juste là parce que je suis Allemand, que je porte bien l’uniforme et que je peux crier d’une manière assez convaincante, ce n’est pas la peine.”

Depuis vos débuts à l’écran en 1991 dans La Secte de Michele Soavi, vous avez décroché plus de 110 rôles. Qu’est-ce qui vous passionne tant dans le cinéma ?

J’ai depuis toujours un goût prononcé pour l’art au sens large. J’ai d’abord fait des études de musique puis le jeu de l’acteur a pris le dessus et j’ai eu la chance d’en faire mon métier. Je me considère constamment comme un élève itinérant. Je vais toujours là où les challenges m’attendent, surtout s’ils me font peur. Il est passionnant de sortir de sa zone de confort. J’aime m’exposer à d’autres langues et d’autres cultures par exemple.

Vous avez souvent joué des rôles d’officier allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale au cours de votre carrière. Sortir de votre zone confort, c’est aussi chercher d’autres rôles que celui du nazi ?

J’ai joué une vingtaine de fois ces rôles là. Sur 110 films, ce n’est pas tant que ça finalement. Mais c’est vrai que ces rôles ont marqué mon CV car ils ont connu un grand succès (La vie est belle, OSS 117, Un Village français, Inglourious Basterds). Je ne suis pas lassé de ces rôles là, je suis plutôt lassé de me répéter tout le temps. Car il me semble que beaucoup de scénaristes utilisent ce rôle d’officier allemand dans une logique de réduction historique. On essaye de cantonner les nazis à des espèces de brutes, sadiques et sans coeur. On laisse le spectateur dans sa zone de confort. Si je suis juste là parce que je suis Allemand, que je porte bien l’uniforme et que je peux crier d’une manière assez convaincante, ce n’est pas la peine. A partir du moment où ça ne me fait pas grandir en tant qu’artiste, ça ne m’intéresse pas.

Par contre des personnages complexes, comme celui d’Heinrich Müller dans Un village français, où l’on prend le temps de raconter l’histoire d’un homme, c’est différent.

“La réalisation est l’un des rêves que je poursuis”

Vous avez tourné avec de nombreuses légendes du cinéma comme Brad Pitt ou Quentin Tarantino. Qu’est-ce qui ressort de ces expériences ?

C’était nul (rires). Non je plaisante bien sûr, c’était un rêve qui se réalisait. Que dire de plus ? C’était magnifique bien évidemment ! Plus simple, chaleureux et instructif que je ne l’imaginais. Les plus grandes stars, on les met toujours au firmament, et à partir du moment où vous les rencontrez, vous vous rendez compte qu’elles sont comme vous et moi. C’est cette approche simple finalement qui permet d’être complètement à l’aise. C’est uniquement quand vous voyez la place accordée à votre film dans les médias que vous vous dîtes “j’ai travaillé avec des Dieux”. Vous le saviez avant, vous le savez après, mais ils font en sorte que vous l’oubliez pendant. C’est ce qui rend l’expérience superbe.

Vous êtes aussi à l’aise au cinéma et à la télévision qu’au théâtre. Quelles sont vos envies pour l’avenir ?

J’aime beaucoup varier les supports. Actuellement, je suis très attiré par la comédie, les films politiques et les chroniques sociales. J’aime beaucoup les choix cinématographiques de Vincent Lindon et d’Olivier Gourmet par exemple. Ce qu’ils font est extrêmement engagé, extrêmement humain. Mais je suis très éclectique. Faire un Marvel me plairait aussi beaucoup.

N’avez-vous jamais envisagé de passer de l’autre côté de la caméra ?

La réalisation me tente c’est vrai. Je donne des stages d’acteurs à des professionnels et il semble que j’ai un crédit auprès d’eux car on parle le même langage. Je trouve que j’ai la possibilité de sortir quelque chose d’eux qui les dépasse. C’est ce qui m’intéresse moi-même, aller au-delà de ce que je sais faire. Après, il y a aussi des histoires que j’ai envie de raconter. Ca mijote depuis un moment. Je suis actuellement en phase d’écriture. Je ne sais pas si ça va aboutir dans un scénario, mais la réalisation est sur la liste de mes rêves.

A suivre prochainement : Grand entretien avec Richard Sammel (2/2) : la politique.

Propos recueillis par Paul Seidenbinder et Boris Boutet