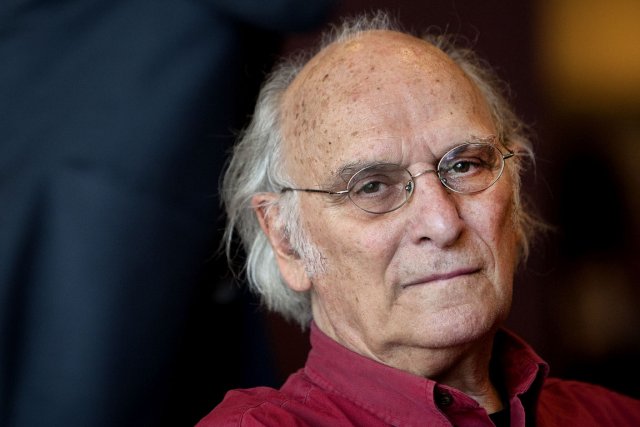

La 33ème édition du Cinemed (Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier) a ouvert le vendredi 21 octobre dernier. Avant sa fermeture samedi, Jean-François Bourgeot, directeur du festival depuis maintenant dix ans, a accepté de nous parler d’un rendez-vous qui semble avoir trouvé son public.

Le Cinemed fête cette année ses 33 ans, quelle est aujourd’hui sa place dans le paysage cinématographique français?

Sa place est à la fois banale et particulière. Banale parce que c’est un festival qui correspond à une dimension moyenne. Particulière, car c’est un rendez-vous où il y a un vrai public qui paye pour voir des films d’identité méditerranéenne qu’il ne pourra souvent pas voir ailleurs. Que ce soit en France ou en Europe, nous sommes les seuls à accorder autant de place à ce cinéma.

Dans l’ensemble si l’on exclue les grands festivals comme Cannes ou Deauville, nous somme en termes de surface et de public l’un des dix festivals en bonne santé en France.

Comment expliquer que le festival ait pris autant d’importance?

On a fait un vrai saut qualitatif et quantitatif sous l’impulsion de Georges Frêche et depuis la construction du Corum à la fin des années 1980. On est passé du statut de « Rencontres du Cinéma de Méditerranée » à celui de « Festival ».

Aujourd’hui, on permet aux gens de voir beaucoup de films récents. Une partie d’entre eux n’ont pas de distributeurs en France et ne passeront qu’à Montpellier. D’autres sont chez nous en avant première. C’est pour eux l’occasion de confronter leur film à un public pour la première fois.

Le Cinemed demeure, toutefois plutôt élitiste dans la mesure où les films projetés se destinent à un public plutôt averti…

(Il coupe) Oui mais on fait tout de même entre 70 000 et 80 000 entrées sur 9 ou 10 jours. Lors de l’ouverture, la salle Berlioz, qui fait 2000 places, est pleine. 2000 places c’est cinq fois la plus grande salle du Gaumont. Il y a donc des moments où on attire la foule. Mais ce qui est encore plus intéressant c’est qu’on a fait près de 600 entrées pour un film d’Ermiano Olmi (ndlr, Centochiodi) qui peut etre considéré comme du cinéma d’auteur.

Très souvent les gens abordent ce festival en se disant que les films vont être « intello », ennuyeux et prise de tête. Or, ce n’est pas parce qu’on choisit des réalisations qui ont un style et un point de vue qu’ils sont inaccessibles.

Sur quels critères vous basez-vous pour sélectionner vos films ?

Evidemment il faut qu’ils soient d’origine méditerranéenne. A partir de là, les premiers critères résident dans la force des sujets mais aussi dans la manière dont ils sont traités. Ensuite, on accorde de l’importance à la diversité territoriale. Cette année 22 pays sont représentés sur les 25 possibles.

Par ailleurs, ce festival continue à être pensé par des gens qui viennent des ciné-clubs. On encourage donc les films suscitant l’interrogation et l’échange avec le public. L’intérêt n’est pas de faire de l’analyse filmique mais de comprendre comment les pays de la méditerranée se représentent dans leurs cinéma.

Le festival représente aussi une occasion pour ouvrir le débat et évoquer des sujets d’actualité. Cette année, dans quelle mesure avez-vous « surfé » sur le printemps arabe ?

Le mot « surfer » je ne vais pas le réfuter parce qu’il y a effectivement un effet de mode sur ce sujet qui touche beaucoup de festivals. Nous on ne l’a pas découvert cette année parce que ces pays sont présentés au festival depuis sa création. Pour rappel, Youssef Chahine est citoyen d’honneur de la ville. De plus, notre festival a commencé plusieurs mois après le début des révolutions donc on n’était pas dans l’urgence de « surfer » ou d’être dans le coup.

Nous nous sommes simplement mis au diapason d’une année qui a changé le monde. Pour cela nous avons choisi de gonfler la partie égyptienne de la programmation. Des questions politiques seront évoquées puisque les films eux-mêmes s’interrogent sur les liens entre démocratie et monde arabe, mais on s’intéressera surtout à l’effet des révolutions sur le cinéma des pays concernés.

Même si on parle en priorité de cinéma, il y a donc, malgré tout un réel engagement derrière ce festival…

Bien sûr, mais nous ce qu’on aime bien c’est partir du cinéma et pas de l’anecdote. Il faut en priorité que les formes soient intéressantes et que les films soient réussis. Il y a des films qui essaient de dire des choses très sympas mais qui sont ratés. Ceux-là ne nous intéressent pas.

Vous recevez beaucoup de subventions de l’agglomération de Montpellier et de l’Union Européenne, est ce que ces acteurs ont un droit de regard sur votre programmation et vos choix ?

Non, il n’y a aucun droit de regard en termes de programmation même si il y a évidemment quelques contraintes. Pour la subvention de l’Europe, par exemple, au moins 70% de notre programmation doit correspondre à des productions ou des coproductions européennes. C’est une manière de soutenir le cinéma du vieux continent.

En revanche la ville non. La seule chose que Georges Frêche voulait c’était qu’il y ait des vedettes, que ça brille un peu pour qu’on parle de nous. Seulement, ce n’est pas parce qu’on fait venir des célébrités de Paris que cela fonctionne. La presse parisienne voit ces personnalités toute l’année. Par contre quand on fait venir des grands noms du cinéma italien ou égyptiens ça devient plus intéressant.

Pour finir, comment est ce que vous voyez l’avenir du Cinemed avec notamment le basculement du cinéma dans l’ère du numérique ?

C’est une évolution qui est compliqué pour nous depuis l’an dernier déjà, qui est particulièrement difficile cette année et qui le sera encore l’an prochain. On sera sorti de la turbulence quand le Corum sera mieux équipé et quand le support numérique s’homogénéisera. En ce moment on est dans une période de transition. On reçoit toutes sortes de supports. C’est le bordel !

Heureusement, les créations contemporaines finiront par se normaliser y compris celles venues des pays plus pauvres. En revanche, les choses seront plus dures pour nos recherches rétrospectives. Même si depuis quelques années on passe beaucoup de copies au numérique, on ne retrouvera jamais tout.