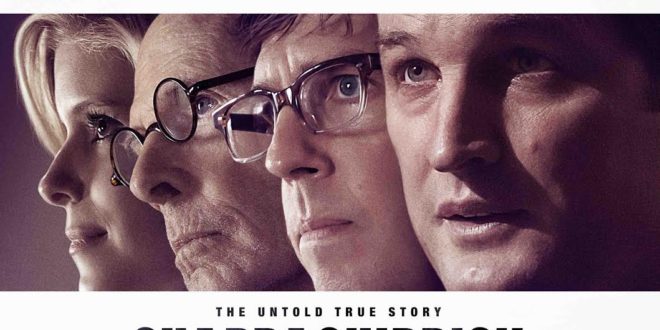

Au soir du 18 juillet 1969, le sénateur Edward Kennedy, dit Ted (Jason Clarke), fait une sortie de route à Chappaquiddick. Mary Jo Kopechne (Kate Mara), ancienne directrice de campagne de Robert Kennedy, y trouve la mort. Débutent alors sept longs jours dramatiques pout le sénateur Ted Kennedy, alors que tout le pays a les yeux rivés sur Apollo et Neil Armstrong.

John Curtan fait le choix du fil conducteur du premier pas sur la lune pour ancrer l’affaire dans le temps. Le film débute par Ted Kennedy s’exprimant sur la politique de son frère, ancien président des États-Unis, qui a lancé la mission Apollo 11. Le décollage a lieu ce soir du 18 juillet. Le 21 juillet, Neil Armstrong marche sur la lune sous le regard admiratif de tous les américains, y compris Ted et les parents de Mary, frappés par la tragédie du pont Dike Bridge.

Rien n’est laissé au hasard. L’enquête de police de l’époque a donné lieu à des compte-rendu et à un rapport du FBI de 77 pages sur l’accident. C’est à partir de ces documents que le film a été réalisé, laissant apparaître des détails fidèles aux faits rapportés : une intersection, la Oldsmobile Delta 88 de Ted Kennedy, le sac à main et les clés de Mary Jo laissés dans la chambre, la présence de maisons près de l’accident. Certains suspecteront l’alcool, c’est le parti pris du réalisateur qui montre le Sénateur un verre à la main. Pourtant, lorsque le personnage est amené à se prononcer sur sa consommation, il prétendra ne plus se souvenir, une manière de laisser planer le doute. Il demande l’aide de deux personnes avant de gagner son hôtel sans contacter les secours. Le corps de la jeune femme est découvert par deux pêcheurs le lendemain matin. Pourtant, une bulle d’air était présente dans le véhicule, laissant la jeune femme suffoquer un long moment avant de succomber. Il sera condamné à 2 mois de prison avec sursis pour délit de fuite, échappant à la peine de l’homicide involontaire.

Cet accident a probablement changé le cours de l’histoire présidentielle. Favori des démocrates après la mort de son frère pendant sa campagne, Ted Kennedy vise la Maison Blanche à l’horizon 1972 et nous offre l’image d’un monde politique impitoyable. Tout est bon pour sauver son image publique : coups de fils, mensonges, faux certificat médical. Les premiers mots de Ted après l’accident sont : « Je ne serai pas président ». Quand les membres de l’équipe de sa campagne apprennent la mort de Mary Jo, sur fond de sanglots, l’une des amies de Mary Jo est tout aussi directe : « Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider le Sénateur ? ». La fin du film laisse entrevoir des électeurs fiers d’annoncer, malgré tout, leur vote pour lui. Par moment apparaît un tandem plus large mais indissociable depuis toujours : la politique et la presse, un jeu du chat et de la souris dans une course à la vérité journalistique et celle qui pourrait sauver la carrière d’un homme politique au détriment d’une vie.

Dernier garçon d’une fratrie de neuf enfants, Ted est à ce moment-là le seul fils encore vivant. L’aîné est décédé dans l’explosion d’un avion, JFK est assassiné durant son mandat et Bobby, durant sa campagne. Il devient alors celui en qui tout le monde croit pour prendre le relai dans la course à la Maison Blanche, mais il n’est pas réellement désireux de devenir président. Jason Clarke tente un fils qui a le courage de parler à son père qui avec toute la force qu’il lui faut pour aligner quelques mots se contentera de lui répondre « tu ne seras jamais un grand homme ». Bruce Dern incarne toute la dureté d’un père pour qui seule la réussite compte, celui qui veut que ses fils réalisent ses propres rêves, infligeant à Ted un perpétuel rappel de la réussite de ses frères. Défait aux primaires démocrates, Ted Kennedy ne se présentera pas aux élections présidentielles. En revanche, il deviendra le « Lion du Sénat » et en sera membre près de 40 ans avant de trouver la mort en 2009, par la maladie. Sorti aux États-Unis en avril 2018, la date de sortie en France n’est pas encore annoncée, affaire à suivre…